- ご利用案内

- 地域医療連携室

核医学(RI)検査とは?

核医学検査はRI(アールアイ)検査、シンチとも呼ばれ、特定の臓器や組織に集まりやすい性質を持った放射性の医薬品を患者さんに投与します。

投与された放射性医薬品が、目的の臓器や組織に集まったところで、そこから放出される放射線(ガンマ線)を専用のガンマカメラ(右図)を用いて体外から検出し、その分布を画像化します。放射性医薬品の分布を画像にすることをシンチグラフィといいます。

核医学検査でどんなことがわかるの?

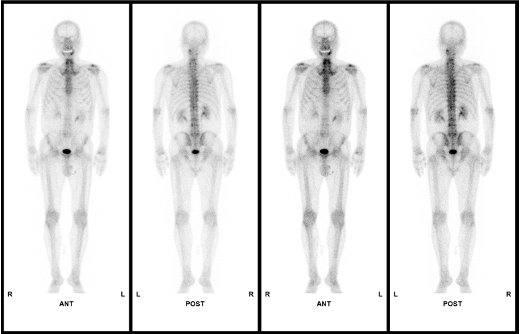

骨シンチグラフィ(骨転移の存在評価、代謝性骨疾患、疲労骨折の検出等)

検査方法

1. 放射性医薬品を静脈注射します

2. 3時間前後自由時間です

3. 検査直前に排尿していただきます

4. ガンマカメラに仰向けに寝ていただき、30分前後撮影します

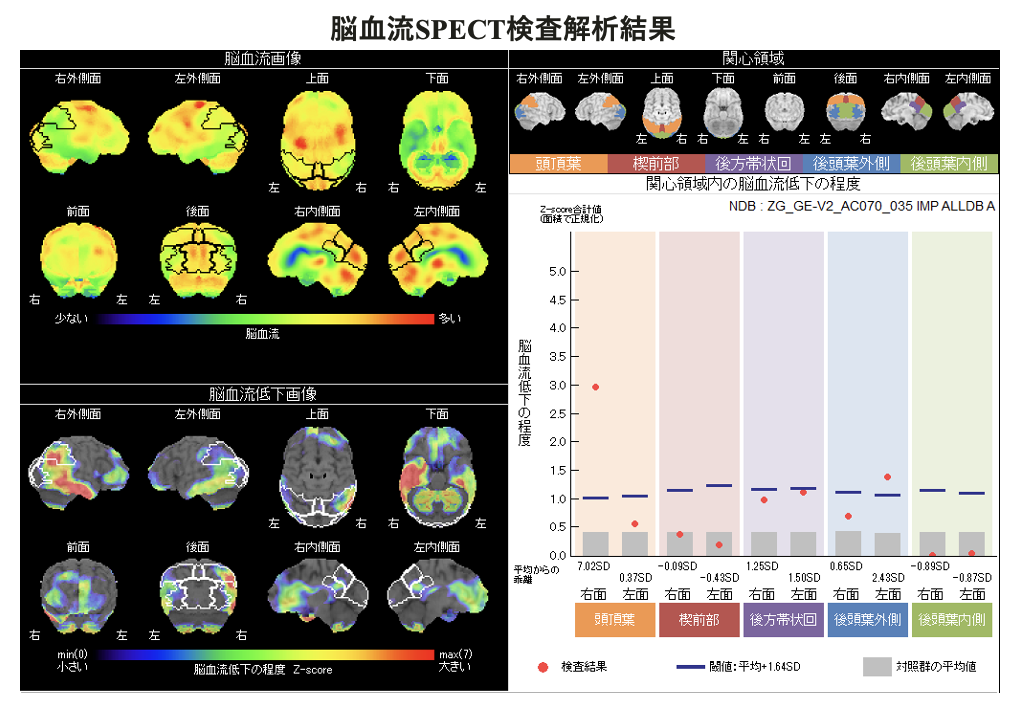

脳血流シンチグラフィ(認知症、てんかん、脳動脈狭窄症や脳梗塞における脳血流異常の検出等)

検査方法

1. ガンマカメラに寝ていただき、放射性医薬品を静脈注射します

2. 目隠しをして、30分前後撮影します

血流低下の程度を、色やグラフで表示します。

脳血流シンチグラフィで、脳血流のわずかな変化を見つけます。

正常平均値よりも脳血流が低い場所を、領域ごとにわかりやすく表示できます。

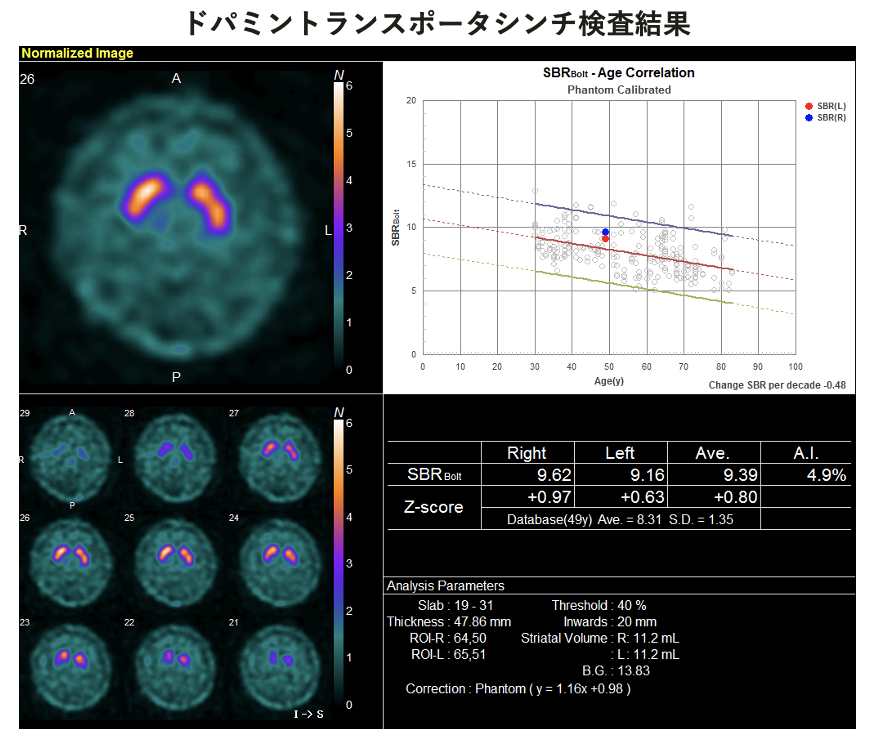

ドパミントランスポータシンチグラフィ(パーキンソン病、レビー小体型認知症等)

検査方法

1. 放射性医薬品を静脈注射します

2. 4時間後、ガンマカメラに仰向けに寝ていただき目隠しをして30分程度撮影をします

日本人の健常成人データーベースを利用した定量評価を行います。

脳のドパミン神経細胞の変化をとらえ、診断に役立てます。

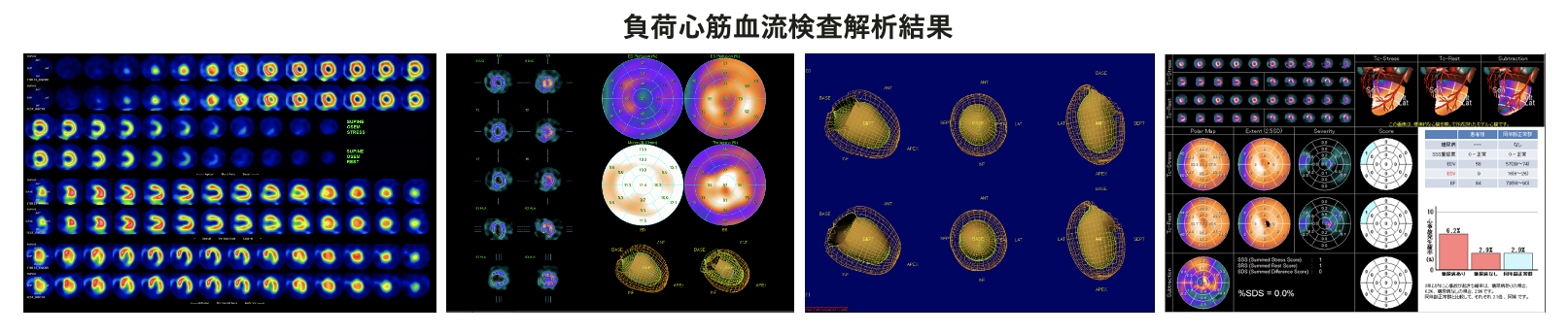

負荷心筋血流シンチグラフィ(虚血性心疾患、その他心疾患)

検査方法

1. 薬を入れるために点滴用の針を入れ、心電図を装着し、血圧計をまきます

2. 自転車こぎ運動または薬剤で心臓に負荷をかけ、放射性医薬品(1回目)を入れます

3. 乳製品をおとりいただきます(心臓以外に集まる放射性医薬品の排泄を促します)

4. 20分程度ガンマカメラで撮影します(負荷時)

5. 撮影後、放射性医薬品(2回目)を入れます

6. 2回目の放射性医薬品を入れてから約3時間後に20分程度ガンマカメラで撮影します(安静時)

心筋血流シンチグラフィは心臓の筋肉の血流状態を画像にする検査です。心筋虚血の診断、心臓の血管を治療する前や、治療後の経過をみるために行います。収集した画像は、QGS(心機能解析ソフトウェア)、Heart Risk Viewで解析をしています。

検査一覧(主な適応疾患)

・骨シンチグラフィ(骨転移の存在評価、代謝性骨疾患、疲労骨折の検出等)

・腫瘍シンチグラフィ(悪性腫瘍、炎症性疾患等)

・脳血流シンチグラフィ(認知症、てんかん、脳動脈狭窄症や脳梗塞における脳血流異常の検出等)

・ドパミントランスポータシンチグラフィ(パーキンソン病、レビー小体型認知症等)

・心筋血流シンチグラフィ(虚血性心疾患、その他心疾患)

・心筋脂肪酸代謝(虚血性心疾患、心筋症、その他心疾患)

・心交感神経(心不全の予後や治療効果判定、パーキンソン病、レビー小体型認知症等)

・ピロリン酸シンチグラフィ(心アミロイドーシス)

・甲状腺シンチグラフィ(甲状腺機能亢進症、低下症、甲状腺炎等)

・副甲状腺シンチグラフィ(副甲状腺機能亢進症、腫瘍等)

・唾液腺シンチグラフィ(唾液腺腫瘍、シェーグレン症候群等)

・肺血流シンチグラフィ(肺塞栓症、肺高血圧症等)

・腎シンチグラフィ(腎盂腎炎、閉塞性腎疾患等)

・副腎髄質シンチグラフィ(褐色細胞腫、神経芽腫)

・副腎皮質シンチグラフィ(クッシング症候群、原発性アルドステロン症)

・出血シンチグラフィ(消化管出血)

核医学治療

ゾーフィゴ®治療(去勢抵抗性前立腺がんの骨転移治療)

骨転移した去勢抵抗性前立腺がんに対する薬物治療を行っています。アルファ線と呼ばれる放射線を出す放射性物質(ラジウム-223)を注射する治療法です。

この薬にはカルシウムと同じように骨に集まりやすい性質があるため、代謝が活発になっているがんの骨転移巣に多く運ばれます。そこから放出される放射線により、骨に転移したがん細胞の増殖を抑えることで、骨転移の治療効果が期待できます。

治療は、外来で行うことができ、4週間に1回ごとの注射を最大6回投与します。

適応基準がございますので、主治医へご相談ください。

放射性医薬品とはどんな薬ですか?

この薬には、放射線を出すアイソトープが含まれています。この放射線を、ガンマカメラという装置で受け止め、外から見えない病気の場所や状態を画像にします。

注射された放射性医薬品は、その多くが目的の臓器や器官に集まったあと数時間から遅くても数日で減衰し、尿や便と一緒に体外に排泄されます。

核医学検査で副作用はありませんか?

放射性医薬品による副作用はごくまれで、1年間で10万人あたりに1~2人と非常に少ないのが特徴です。

食事はしても良いですか?

検査の内容によって異なりますが、直前のお食事、お茶やコーヒーなどのカフェインを控えていただく場合があります。

検査のあとは普段通りの生活ができますか?

食事や入浴、運転などに制限はありません。

どのくらい被ばくしますか?

核医学検査1回あたりの被ばく線量は、使う放射性医薬品の種類や、体重、成人か乳幼児かなどによって異なりますが、X線検査やCT検査で受ける被ばく線量と同程度と考えられます。

診療科・部門

救急総合診療部

循環器内科

消化器内科

消化器外科

呼吸器内科

呼吸器外科

糖尿病・内分泌内科

乳腺・内分泌外科

腎臓内科

泌尿器科

血液内科

脳神経内科

小児科

産婦人科

整形外科

リハビリテーション科

耳鼻いんこう科

眼科

皮膚科

形成外科

麻酔科・ペインクリニック

歯科・歯科口腔外科

放射線科

放射線治療科

病理診断科

心臓血管外科

脳神経外科

小児外科

外来診察予定表

セカンドオピニオン外来

がん治療センター(大阪府がん診療拠点病院)

超音波診断治療センター

口腔ケアセンター

外来化学療法センター

乳腺・乳房再建センター

内視鏡センター

結石治療センター

糖尿病センター

人工透析センター

Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.