- ご利用案内

- 地域医療連携室

「緩和ケア」という言葉に、ネガティブな印象をお持ちの方もいるかもしれません。緩和ケアとは決して特殊なものではなく、文字通り「つらさを緩め、和らげるケア」です。病気そのもの、あるいは治療を受ける中で生じる身体の苦痛、心理的不安、副作用に対処するサポーターの役割を持っています。

緩和ケアは、がんに対する治療に良い影響があると考えられており、緩和ケアを受けることで患者さんご自身のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の改善に繋がるという研究も報告されています。痛みをはじめとする身体の苦痛症状や不安などの気持ちのつらさを和らげるよう努めることは、病気に立ち向かう治療(手術、化学療法、放射線療法など)と矛盾するものではありません。病気の進み具合にかかわらず、躊躇せずに必要な緩和ケアを受けていただきたいと考えています。

一方で、現代の医学をもってしても完治できない病気が存在することも事実です。生命が有限であるからこそ、死への過程を自然なものと認め、生命を最大限に尊重し、身体のみならず心理面・スピリチュアルな側面も合わせ、全人的な視点から、生命をより輝かせるお手伝いをするために緩和ケアがあると考えています。

また、患者さんを支えるご家族は「第2の患者さん」と呼ばれ、緩和ケアによるサポートを受けていただくべき大事な存在と考えています。

いつでも、どなたでも、すぐに対応できる緩和ケアの実践をめざし、患者さんとご家族がよりよく過ごすお手伝いをしていきたいと考えています。

緩和医療検討委員会委員長 病院長 尾下 正秀

緩和ケアチーム

身体専任医師 中尾 真一郎(救急総合診療部医長)、

別府 曜子(麻酔科・ペインクリニック副部長)、田村 純子(麻酔科・ペインクリニック副部長)、

田幡 江利子(呼吸器内科副部長)

精神専任医師 中島 陽(精神科部長)

専従看護師 吉野 葵(がん看護専門看護師)

薬剤師 中西 晶子(緩和薬物療法認定薬剤師)

尾下 正秀(病院長)、太田 博文(副院長)、

小林 身和子(緩和ケア認定看護師)、東 かおり(がん化学療法看護認定看護師)、

音地 真理(がん性疼痛看護認定看護師)、

大河 万顕(薬剤師)、濱田 亜紀(作業療法士)、浅野 雅也(作業療法士)、

北野 千穂(管理栄養士)

当院にはホスピス・緩和ケア病床はありませんが、当院に入院中の患者さんは、いつでも緩和ケアチームのサポートが受けられるように体制が整っています。

チームは治療科からのコンサルテーション(相談)を受けて対応しています。担当医や担当看護師、担当薬剤師と力を合わせつつ、それぞれの職種が専門性を活かして多方向からアプローチすることで、皆様の苦痛の緩和を行えるようにいたします。また、ご家族のお悩みを丁寧にお伺いし、一緒に患者さんをサポートしていきます。

退院後も緩和ケア外来(ペインクリニック外来で診察しています)、がん相談支援センターを適時受診いただき、切れ目のない緩和ケアの継続を目指しています。

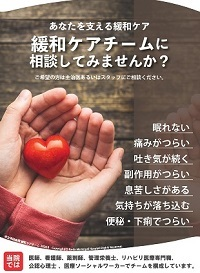

痛みがつらい 吐き気が続く 便秘・下痢でつらい おなかがはる

眠れない 気持ちが落ち込む 息苦しさがある

家族のケア 医療サービスの紹介

緩和ケアの推進のために、講演会や研修会を企画・開催し、当院職員の緩和ケアに関する知識・技術向上に努めています。

「厚生労働省がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」を適時、主催しています。

詳しくは下記をご参照ください。

緩和ケア研修会

地域全体でのよりよい緩和医療を目標として、2007年より「五月山緩和ケア研究会」を開催しています。今後も充実した内容で継続していく予定です。

~医療関係者の皆様へ~ どなたでもご遠慮なくご参加ください。

これまでの演題一覧

| (土)開催 | 表題 | 演者 | |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 2007年2月3日 | 当院における緩和ケア がんの疼痛マネジメント がん疼痛マネジメントに 必要な薬剤の知識緩和ケアに おける看護師の役割 | 山口誓司(泌尿器科) 橋本典夫(麻酔科) 名徳倫明(薬剤部) (緩和ケア対策室) |

| 第2回 | 2008年3月15日 | 在宅医療の実際 ~緩和医療を中心として~ | 馬渡秀徳(まわたり内科) |

| 第3回 | 2008年10月18日 | 当院の疼痛治療プロ グラムについて -WHOラダーの沿った 疼痛治療とは- | 橋本典夫 (麻酔科ペインクリニック) |

| 第4回 | 2009年1月31日 | 在宅緩和ケアの実践 ~退院前から自宅での 看取りまでの関わり~ | ((医)拓海会 大阪北ホームケア クリニック) 白山宏人 |

| 第5回 | 2009年11月28 | 難しい症状緩和症例への 実践アプローチ ~実践に必要な基本 知識とその応用~ | 目黒則男 (市立豊中病院泌尿器科部長) |

| 第6回 | 2010年4月18日 | パネルディスカッション 病院から在宅までの 連携に求められるもの | 篠木信敏(磯崎医院副院長) 白水勝人 ((医)美雄会 細川内科院長) 小林身和子(看護師) 大江つよみ(地域医療連携) |

| 第7回 | 2010年11月27日 | 症例検討 がん患者の心のケア | 葛追麻衣子(看護師) 柏木雄次郎 (大阪府立成人病センター 心療緩和内科主任部長) |

| 第8回 | 2011年4月16日 | がんリハビリ テーションの実際 ~理学療法を中心に~ | 池田聖児 (大阪府立成人病センター リハビリテーション部 理学療法士) |

| 第9回 | 2012年5月19日 | チーム医療における スピリチュアルケアの役割 | 大河内大傳 (上智大学グリーフケア研究所 人材養成講座講師) |

| 第10回 | 2013年1月19日 | 北摂における 緩和ケアの現状 ~千里ペインクリニックの 取り組みを通して~ | 松永美佳子 (千里ペインクリニック) |

| 第11回 | 2013年5月18日 | 在宅療養支援診療所における 在宅緩和ケアの実際 ~在宅医療での疼痛管理、 症状への対応を中心に~ | 古川聡 (往診・訪問診療のクリニック ふるかわ医院院長) |

| 第12回 | 2014年5月24日 | 末期がん患者の心のケア

~患者とのコミュニ ケーション~ | 沼野尚美 (宝塚市立病院 緩和ケア病棟 チャプレンカウンセラー) |

| 第13回 | 2014年11月8日 | がん疼痛の薬物療法に おける最近の話題 | 岡本禎晃 (市立芦屋病院薬剤科部長) |

| 第14回 | 2015年5月23日 | がんと診断されたときからの 緩和ケアの充実を目指して ~看護の役割を中心に~ | 田村惠子 (京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 臨床看護学講座) |

| 第15回 | 2015年11月28日 | 全ての放射線治療技術は 緩和医療にも ~放射線治療の 誤解を解きます~ | 山本昌一 (聖隷浜松病院 腫瘍放射線科主任医長) |

| 第16回 | 2016年6月4日 | 消化器病センター紹介 症例報告 がん疼痛治療科の最前線 ~アセトアミノフェン 静注薬の可能性~ | 福田和人(消化器内科) 大山覚照(精神科) 服部政治 (がん研有明病院 がん疼痛治療科部長) |

| 第17回 | 2016年12月3日 | 症例報告 医療者に必携 -死生観、スピリチュアルケア- | 小林身和子、山内洋子 (看護師) 大下大圓 (飛騨千光寺住職) |

| 第18回 | 2017年6月3日 (TERUMO) | 症例報告 ケアする側のメンタルケア・ マインドフルネス | 滝本佳予(麻酔科) 藤澤大介 (慶應義塾大学医学部精神・ 神経科講師) |

| 第19回 | 2017年12月2日 (久光) | 症例報告 生きるを支える訪問看護 ~セコムでの事例を通して~ こひつじクリニックにおける 在宅医療の現状と展望 | 小角麻衣(薬剤師) 早田裕美 (セコム池田訪問 看護ステーション) 小松邦志 (こひつじクリニック) |

| 第20回 | 2018年6月2日 | 症例報告 グリーフケア ~我々医療者ができること~ | 滝本佳予(麻酔科) 森一郎 (ガラシア病院 内科ホスピス長) |

| 第21回 | 2018年12月1日 | ACP到達度分類 ~すべての医療スタッフが ACPに関わる工夫~ がん患者でのACP | 太田博文(消化器外科) 西川満則 (国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部) |

| 第22回 | 2019年6月1日 | 緩和ケアチームでの アセトアミフェンの使用例 緩和ケアにおける ナラティブ・アプローチ | 滝本佳予(麻酔科) 齋藤清二 (立命館大学 総合心理学部教授) |

| 第23回 | 2019年11月14日 | 当院における心不全患者の現状と緩和ケアについて 心不全緩和ケアの実態~ACPを中心に~ | 高田弥寿子 (国立循環器病研究センター 急性・重症患者 看護専門看護師) 古川哲生(循環器内科) |

| 第24回 | 2021年7月1日 (ハイブリッド開催) | 地域でのがん緩和ケア ~神戸市東部における在宅緩和ケアの実態と病診連携~ | 関本剛 (ホームホスピス関本クリニック院長) |

| 第25回 | 2022年6月2日 | 「これからの緩和ケア病棟の役割~Withコロナ、Postコロナの展望」 「がん疼痛のマネジメント 市民病院での実際と工夫」 | 森 一郎(市立川西病院 緩和ケア外科) 羽田野 裕(第二協立病院 緩和ケア科) 滝本 佳予(市立豊中病院) |

| 第26回 | 2023年5月25日 | 「緩和ケアにおけるリハビリテーションについて」 「緩和照射が役に立つとき」 | 浅野 雅也、濱田 亜紀(リハビリテーション科作業療法士) 立川 琴羽(放射線治療科) |

診療科・部門

救急総合診療部

循環器内科

消化器内科

消化器外科

呼吸器内科

呼吸器外科

糖尿病・内分泌内科

乳腺・内分泌外科

腎臓内科

泌尿器科

血液内科

脳神経内科

小児科

産婦人科

整形外科

リハビリテーション科

耳鼻いんこう科

眼科

皮膚科

形成外科

麻酔科・ペインクリニック

歯科・歯科口腔外科

放射線科

放射線治療科

病理診断科

心臓血管外科

脳神経外科

小児外科

外来診察予定表

セカンドオピニオン外来

がん治療センター(大阪府がん診療拠点病院)

超音波診断治療センター

口腔ケアセンター

外来化学療法センター

乳腺・乳房再建センター

内視鏡センター

結石治療センター

糖尿病センター

人工透析センター

Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.